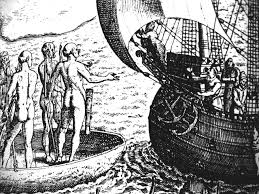

Na edição de 1509 das cartas de Américo Vespúcio, há uma gravura que retrata um marinheiro e três mulheres que parecem seduzi-lo com a nudez de seus corpos. As índias, no entanto, desviam a atenção do conquistador para que uma outra, segurando um porrete, o acerte na cabeça. O marinheiro, que a princípio pensava em atrair as belas selvagens, terminaria como especiaria em um banquete canibalesco. Desde então, a cartografia européia, ao representar a América, passou a difundir a fama desses povos consumidores de carne humana. Esse alerta aos futuros desbravadores era traduzido nos mapas em imagens de guerras, fogueiras e corpos fracionados em pleno cozimento.

Durante o século XVI, o Brasil era conhecido nos mapas como Terra dos Papagaios, em referência às belas aves que aqui se encontravam, ou Terra dos Canibais. A imagem do canibalismo ameríndio, porém, seria difundida na Europa com mais intensidade a partir do relato de Hans Staden, explorador alemão que foi capturado pelos tupinambás em meados do século XVI. Sua incrível experiência como prisioneiro de um grupo de antropófagos foi descrita em relatos que ganharam várias edições entre os séculos XVI e XVIII.

Hans Staden nasceu em Homberg, na província de Hesse-Nassau, na Prússia, por volta de 1520. Participou de duas viagens ao Brasil como controlador da artilharia de guerra. A primeira começou em Kampen, na Holanda, em 29 de março de 1547, de onde rumou para Lisboa. Atravessou o Atlântico em um navio português e participou de batalhas contra os franceses na altura de Pernambuco, voltando a Lisboa em 8 de outubro de 1548.

A segunda viagem teve início dois anos depois, e Staden dirigia-se ao Rio da Prata, atraído pelos rumores da existência de ouro na região. Embarcado em navio espanhol, o alemão naufragou junto com a tripulação no litoral de Itanhaém, em São Vicente (atual estado de São Paulo). Salvo, ele lutaria na guerra dos portugueses contra os tupinambás, pois sabia manejar canhões.

Certo dia, em busca de caça na floresta, Hans Staden foi capturado pelo grupo indígena inimigo. Os guerreiros logo arrancaram suas roupas e o levaram para a aldeia. Começava, então, a saga de Hans Staden entre os canibais.

Depois de muitos apuros, ele conseguiu retornar à Europa e tratou de divulgar a experiência passada entre os tupinambás. A primeira edição do livro foi publicada em Marburgo (atual Alemanha), em 1557. Muitas outras viriam a público nas décadas seguintes, devido ao sucesso dos desenhos e dos episódios narrados sobre as duas viagens ao Brasil.

A história foi fartamente ilustrada com gravuras sobre os costumes indígenas: como guerreavam, plantavam mandioca, pescavam, caçavam, cuidavam dos doentes e enterravam os mortos. Além de preparar os alimentos, as mulheres produziam o cauim, bebida fartamente consumida durante cerimônias que antecediam o banquete canibal.

O livro descreve os pormenores do ritual antropofágico (ver box) e revela, por meio de imagens, todas as suas etapas. Depois de capturados, os prisioneiros ficavam sob a guarda de um senhor e eram levados para o interior da aldeia pelas mulheres. Em seguida, ganhavam uma esposa e esperavam livres, como qualquer homem da tribo, o grande dia em que todos os parentes de seu amo e os demais vizinhos consumiriam o seu corpo. Ao observar como os guerreiros capturados eram tratados, o alemão procurou traçar estratégias com a intenção de se livrar do triste destino.

Para os guerreiros tupis, mesmo quando prisioneiros, era uma grande honra morrer durante os combates ou demonstrar sua bravura ao enfrentar o sacrifício e a sina de ser consumido pela tribo. Por ser cristão e europeu, Staden certamente não concebia a cerimônia como um tupinambá. E, com certeza, não queria ser sacrificado em um ritual. Por temer a morte, ele era considerado um covarde pelos índios. Como cristão, precisava convencê-los de que era um aliado e não merecia a morte.

No livro escrito por Staden, percebe-se que ele recorreu a várias estratégias para assegurar que seu público leitor aceitaria como verdadeiras as suas desventuras americanas. Para atestar a veracidade do relato, utilizou desenhos que representavam as terríveis cenas de morte e canibalismo, reunindo detalhes que nem sempre seriam traduzidos em palavras.

Os textos e as imagens, porém, não eram suficientes. Como a história era inacreditável para os europeus, os editores empregaram outro recurso para convencer os leitores. Para tanto, mandaram desenhar o próprio Staden protagonizando as mais terríveis situações, em fantásticas ilustrações que mostravam as práticas de canibalismo testemunhadas por ele. Era como se o alemão estivesse ali, no meio dos eventos, como testemunha fiel dos costumes exóticos daquele povo.

Nas ilustrações, o protagonista da história externava suas sensações de medo e pavor, além da reprovação, própria de um cristão. Hans Staden aparece, aqui e ali, nas imagens, nu, de braços cruzados e pedindo clemência ao Deus cristão para livrá-lo do sacrifício imposto a todos os prisioneiros. No período que viveu entre os canibais, ele presenciou a morte de dois cristãos portugueses, que foram assados e devidamente consumidos como manjar.

Por servir aos portugueses nos combates, Staden foi considerado um inimigo pelos tupinambás. Na época, os tupinambás se aliaram aos franceses contra os portugueses e os tupiniquins. Para tentar convencer o chefe do grupo de sua amizade pelos tupinambás, Staden inicialmente denominou-se alemão. Como os índios desconheciam essa nação, ele achou melhor declarar-se amigo e parente dos franceses e, finalmente, francês e inimigo dos portugueses. Sua barba ruiva era um álibi, pois os portugueses eram identificados pela barba preta. Com isso, ele conseguiu plantar entre os índios a dúvida sobre a sua origem, sabendo muito bem manipular as informações e os costumes nativos, motivo pelo qual não fora sacrificado.

A religião também seria uma arma importante em sua estratégia: o alemão procurou convencer os tupinambás de que o Deus cristão era muito poderoso e o protegeria, provocando chuvas e espalhando doenças, caso fosse sacrificado. Assim, ele preservava sua vida com manobras defensivas que por vezes o transformaram em uma espécie de líder dos tupinambás, quando, na verdade, era prisioneiro e escravo. A proteção de Deus, seus poderes sobre a natureza e a dúvida sobre a sua pátria livraram-no dos ritos canibais.

Com a intenção de se aproximar da divindade cristã, o alemão fez uma cruz com varas grossas e a plantou em frente à sua choça. Mas as orações estavam ameaçadas: os nativos não queriam a permanência do símbolo cristão na aldeia. Mesmo depois de muito alertar sobre o castigo divino, os índios retiraram a cruz. Com este gesto, afirmou Hans Staden, provocaram a ira de Deus: durante muitos dias choveu abundantemente, impedindo que fossem feitas as plantações. Segundo os relatos, os tupinambás acreditaram no castigo e devolveram a cruz ao local anterior. Feito isso, a chuva parou e o sol voltou a brilhar. Todos os nativos ficaram admirados com a mudança do tempo e convenceram-se de que o Deus cristão obedecia a Staden.

Mas esta não teria sido a única demonstração dos poderes sobrenaturais do prisioneiro. Algumas vezes, ele teria demonstrado até mesmo controlar os processos naturais com o auxílio de sua fé. Durante uma pescaria, Staden e dois índios presenciaram a chegada de uma forte tempestade. Eles, então, pediram ao alemão para que falasse com o seu Deus e evitasse que a chuva atrapalhasse a pesca. Com essa ajuda, talvez eles apanhassem mais peixes, pois na cabana não havia nada para comer. Este apelo comoveu o alemão, que pediu ao seu Senhor para afastar o perigo. Quando terminou a oração, o vento e chuva se aproximaram, mas não atingiram o grupo. E assim, exclamou Paraguá, o mais nobre entre os índios: “Agora vejo que falaste com o teu Deus”. Esses episódios despertaram admiração na aldeia, e Hans Staden passou a ser visto como homem poderoso.

Depois de ganhar fama, ele se sentiu mais seguro para evitar o sacrifício; o retorno à sua pátria não tardaria. No Rio de Janeiro, à época sob o controle dos franceses, um capitão francês resgatou Hans Staden, depois de convencer o chefe tupinambá Abatí-poçanga da origem francesa do prisioneiro. Ele, então, deixou o litoral americano e os perigos que, durante nove meses e meio, rondaram a sua vida. Em 10 de fevereiro de 1555, Staden chegou salvo a Honfleur, na França.

Longe dos canibais, ele escreveu em seu diário: “Foi assim que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ajudou-me a escapar da violência dos terríveis selvagens. A Ele, todo louvor e a glória e a honra, por meio de Jesus Cristo, seu filho querido, nosso salvador. Amém”.

Desde o início dos descobrimentos e da expansão européia, o contato do homem branco com os canibais é descrito e desenhado em livros. No século XX, o assunto recebeu reforço ainda maior no cinema e na televisão Hoje, a prisão de um explorador por uma tribo canibal é uma cena comum em filmes e desenhos animados que retratam aventuras passadas na África e na América. Depois de feito prisioneiro, o europeu é conduzido por guerreiros ao interior da aldeia, onde existe um grande tacho com água fervente e muitos nativos ansiosos para degustar a especiaria capturada durante um confronto bélico. A cena atesta a selvageria de povos perdidos em terras afastadas da civilidade do homem branco.

Banalizada pela mídia, essa narrativa acende a ideologia colonial, um conjunto de pressupostos, nem sempre verdadeiros, que reforça a inferioridade dos povos africanos e ameríndios. Entre esses preconceitos estava o canibalismo. A prática não era, porém, uma mentira, uma invenção européia, mas um ritual controlado por regras. Entre os tupis, por exemplo, os guerreiros se sentiam honrados quando morriam em um banquete canibal. Para os europeus, no entanto, comer carne humana era abominável, pois nem mesmo os leões ingeriam seus semelhantes.

Ao banalizar as cenas de canibalismo, os europeus pretendiam comprovar que índios e negros agiam como os piores animais e necessitavam da intervenção de povos mais “civilizados” para promover a paz. Os conquistadores tinham a intenção de controlar as terras, as riquezas e a força de trabalho dos nativos. Para os europeus, os índios e negros seriam incapazes de dominar seus instintos, promovendo, por isso, guerras, emboscadas e traições. A preguiça destes povos inviabilizava o cultivo dos campos e a domesticação dos animais, por isso dependiam da carne humana.

Portanto, para os conquistadores, o canibalismo era sinônimo de barbarismo e da incapacidade de se autogovernar. A intervenção colonialista européia seria um meio de erradicar o costume de comer carne humana, de livrar os próprios nativos do destino cruel e, por fim, conduzi-los à civilização.

A história de Hans Staden reúne elementos que estariam presentes em várias narrativas posteriores sobre ameríndios e africanos. Inicialmente, elas destacam a preguiça dos índios, o gosto pela guerra e pela carne humana. Em um segundo momento, os relatos difundem a superioridade da religião cristã e demonstram a inteligência e a capacidade dos europeus para manipular os nativos. Esses preconceitos vão originar o mito da superioridade do homem branco. A biografia de Hans Staden é também um bom exemplo para se entender como os cristãos legitimavam as guerras e a escravidão nas colônias: os europeus seriam senhores de povos incapazes de obedecer às leis mais elementares.

A partir de centenas de narrativas de viagem, percebe-se como os europeus contavam tanto com a fé em Deus quanto com a superioridade de seus navios e armas de fogo para dominar outros povos. Entre os séculos XVII e XIX, aos poucos as vitórias européias no mundo colonial tornaram-se garantia de sua superioridade intelectual, e da missão de converter os bárbaros em “homens civilizados”. Desta forma, legitimavam as intervenções militares, o domínio sobre os povos ameríndios e africanos para o “bem e progresso da humanidade”. Eis, então, como a narrativa de Hans Staden, falsa ou verdadeira, não importa, contém os princípios do colonialismo e do imperialismo que ainda persistem na atualidade.

Ronald Raminelli é professor do Departamento de História da UFF e autor de Imagens da colonização. Rio de Janeiro/São Paulo: Jorge Zahar/Fapesp/Edusp, 1996.